网络分析与人物理论

作者:赵薇;转自:“文艺理论与批评”公众号

原载:《文艺理论与批评》2020年第2期

1970年以来,随着人文理论“空间转向”的发生,信息和数据的可视化(information and data visualization)逐渐成为数字人文的一个主要面向。然而可视化并非新事物,从古老的历史图表和制图学,到沉浸式虚拟现实(VR),都可算作可视化的范围。其要义之一,视觉呈现即论证本身,无需语言便可达到“一图胜却千言”的效果——在二十世纪的文艺理论中也早有接应。在这方面,除了由传统地理学接通的空间计算诗学,人们最容易想到的例子还要属网络分析,而特别是其分支社会网络分析(Social Network Analysis)。

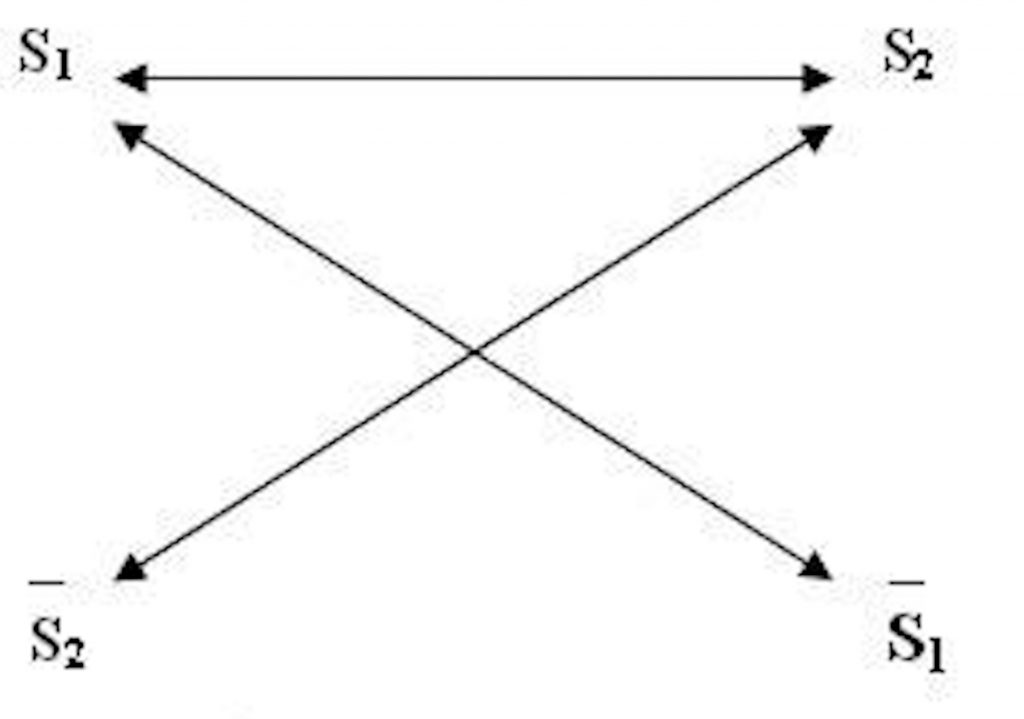

我们知道,网络是由彼此相连或相隔的顶点和边组成的图像世界。网络分析关注网络的整体形态胜于其中的单个元素,从这一点上说,网络分析就与结构主义有着不解之缘。网络理论(Network Theory)以数据可视化和图论(Graph Theory)为基础,涉及大量运算,是一门复杂科学,而图论和符号学(Semiotics)的关系极为密切,[1]社会网络深深植根于人类文化价值的符号体系中,上个世纪的结构主义语言学和符号学都曾予以这类理论以相当的生发天地。以我们关心的叙事性作品中的情节和人物塑造(characterization)为例,从普罗普的故事形态学对人物功能的归纳,到A.J.格雷马斯由叙述语法推论出的“行动者”模式,再到托多罗夫、巴尔特,甚至布尔迪厄的场域理论,人们其实不难拎出一条理论线索,这些理论或多或少都含有可视化的成分。这其中,格雷马斯把同属一个语义层的语序规范化,让包括了所谓主体、客体、发送者、接受者、反对者、辅助者的六个“行动角色”之间的互动模式,构成各种主题叙事的情节图,也就是所谓的叙述方阵,这一著名的行动者图示,不仅成为人物功能“可视化”的生动例证,也为后来的意识形态批评提供了必要的符号学基础,现如今已是学习西方文学批评的学习者最喜欢在作品分析中使出的理论招式了。

事实上,诸如此类既复杂又高度简化的理论想象和推衍,也仅仅是可视化和功能主义在文艺理论中展开的一次次早期操练,在前数字时代的环境中,却是很难也无法得到精准的量化确证的。这不仅由于彼时学科法则的难以相通,更缘于结构主义者从根本上对“实证”做法的排斥。那么,在人们对在书籍史、语言模式、文学体裁和风格的相关研究中采用大规模量化证据已觉不新鲜的今天,我们能否仍旧延续功能分析的思路,结合数据科学和网络分析,以及文学社会学来对文艺作品,而特别是叙事文学中的情节和人物,这些通常被认为是量化手段最难以插足的领域,进行具体而微又令人信服的确证性或发现式研究?这其实是数字人文赋予我们的新的合法性。这一前提下,适度的打通和对接可以让人文学者在阐释观点时多拥有一重“证据”,意味着人文理论中“科学主义”一脉与人文精神的真正合流,而更重要的,从实施的可能性上讲,也的确已经让人们看到了诱人的前景。

网络理论、情节分析与人物空间

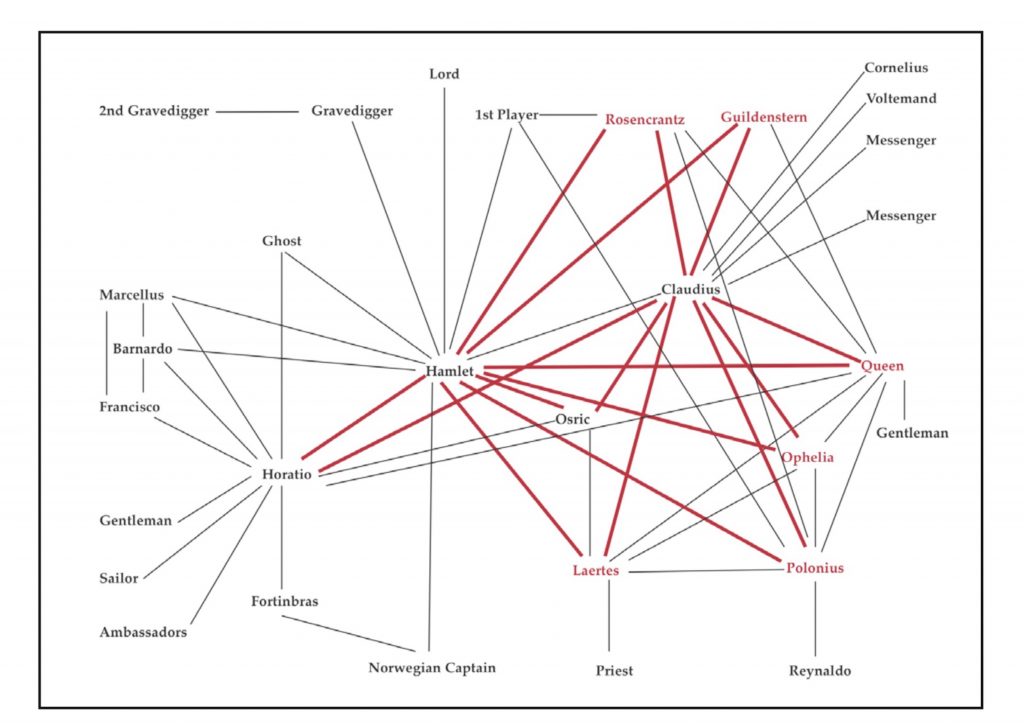

1.《网络理论,情节分析》(“Network Theory, Plot Analysis”)

近几十年来,网络分析在历史研究中取得的进展有目共睹,某种程度上,这得益于关系型数据库的建设、语言信息处理技术的进展和社会计量方法向人文领域的持续渗透。稍显遗憾的是,尽管其中不难见到文学研究者孜孜探寻的身影,但那些让人耳目一新的研究,大多还来自文献学或数字语文学的相关领域,[2]而传统意义上的所谓“内部研究”却仍然与此保持了谨慎的距离——这便使得弗朗克·莫莱蒂(Franco Moretti)发表于十年前的一篇《网络理论,情节分析》(“Network Theory, Plot Analysis”)给人们留下了异常深刻的印象。在这篇先后发表于New Left Review(2011)、Literary Lab Pamphlet2(2011)和Distant Reading(《远读》,2013)[3]的“研究报告”中,莫莱蒂将网络分析旗帜鲜明地运用于叙事性作品的情节和人物分析,并以其发现新大陆般的理论激情对这一运用做出了精彩的文学解释。莎士比亚的剧本为例,他为这类尝试给出了一种具有实操意义的做法:即将“情节”重新定义为以作品中出现的人物为“顶点”(node)的系统,而人物之间的相互作用则构成了叙事网络的边缘(edge),如此,可视化,或者说“远读”的魅力竟好像是第一次展现在文学读者面前:通过角色关系网的生成,时间被空间化,情节被二维符号化,一个“讲故事”的历时性动作序列被人物塑造的网络“共时化”了。就如同X光的成像,人们可以在瞬间对情节一目了然,获得某种从未有过的发现和领悟。

尽管在这篇报告中,“发现”的过程显得那么自然又兴味盎然,如果从另一个方向看,便不难看出其中的亮点无不来自对网络理论的暗自借鉴。比如说,从“位置决定功能”、“子系统共享重要属性”的观念出发,作者从《哈姆莱特》的人物关系图中“看出”了所谓悲剧的本质(图2);而“中介中心性”[4]和“聚类”(clustering)等概念,则为他解开困惑多年的“霍旭拉之谜”:霍旭拉(Horatio)这样一个几乎无感情,无动机,无目标的剧中人物之所以具有迷之魅力,乃是因为他的“位置”关乎整个结构的稳定性,霍旭拉身居要津,经他勾连起的“悲剧的宫廷”和默默无闻的市民社会在网络中并存,正提示了以宫廷秘政所代表的王权统治向资产阶级官僚政体的转化之必然,也就是说,这样一个“扁平人物”的风格不仅暗示了整个作品的主题,也是文艺复兴时期文化转型的形式表征。莫莱蒂紧紧抓住霍拉旭这个“次要”却关键的角色,对作为情节-风格连续体的人物做出了新的诗学解释,而这解释的玄机,便藏身于对网络理论的谙熟之中,经过一位马克思主义批评家的老练演绎,不仅引起了文学读者的兴趣,也让一部分保守的研究者看到了“远读”的希望所在。

2. “次要人物”与人物形象的二分法

莫莱蒂何以会注意到次要角色霍旭拉?作为一名注重体系的小说研究者,莫莱蒂始终萦怀于心的是如何从系统和量化角度为一些由来已久的文学形式问题打开新的讨论空间。这其中,可视化是其走过的最重要的路途。他毫不含糊地承认自己从中受惠多时:

基本上,我使用(或误用)这一理论的方式与我在《欧洲小说地图集》中使用地图学,以及在《图表、地图、树》中使用图表的方式相同:作为一种安排文学数据的方式,它预设了一个秩序原则——但不是一个完整的概念架构。[5]

如果说,19世纪小说社会理论的核心范畴仍然是“人物、情节,环境(空间)”,网络分析则将这三者以视觉形式整合一体,并有可能以一种寻求数据背后的“形式秩序”的“远读”方式,再度触及“文学如何表现现实”的古老问题。具体说来,除了对网络形态的关注,网络分析的另一个重点正在于重要节点层面的研究。这便是为什么关于霍旭拉的情节-文体风格解释会成为问题的突破口和症候点。从网络体系的角度看,人物到底是什么?为什么有的小说中动辄数以百计的人物出场,他们面目模糊,过目即忘,他们的存在对于整个叙述结构有何意义?其实早在莫莱蒂之前,便有人意识到,对这一类问题的回答将有助于更新传统人物理论的认识。此人便是莫莱蒂的年轻同事,斯坦福大学英文系的阿里克斯·沃洛克(Alex Woloch)。

在出版于1998年的第一部专著The One vs. the Many:Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel.(《一个和多个:长篇小说中的次要人物和主人公空间》)中,[1]沃洛克用近四百页的篇幅,讨论了19世纪小说中为人们忽视已久的“次要人物”。这些“沉默的大多数”和极少数“中心人物”共存于一个符号系统中,为此沃洛克专门提出了“人物空间”和“人物体系”的概念,指出人物研究的要旨乃在于通过唯物论的空间分析,将主人公“中心化”的过程离析出去:

《傲慢与偏见》中至少有45个人物出现,另有40个人物被间接提及。对特征的结构分析应旨在解释所有这些人物,显示它们是如何在相同的不对称(asymmetry)配置中定位的。奥斯汀严密控制的叙事世界确实将她所有的角色固定在一个统一的角色系统中,受这种紧张关系的支配,这种紧张关系始于开头的两句话,贯穿在一个单一的、中心主角和越来越扭曲、越来越次要的角色之间。[6]

从小说的第一章五个姐妹一并出场,到经柯林斯先生求婚和两次出游,伊丽莎白是如何从众姐妹以及众多人物中脱颖而终于“成为主人公”的?在这样一个“众星拱月”般极不平等的结构过程中,中心人物的塑造其实是和“次要人物”被抽象、扭曲为某种单一特征的过程同一的。因而,“人物空间”既指人物外部的社会空间,也指其内部个性空间的建构。这个概念被赋予辩证性,与人物塑造不可分割。《傲慢与偏见》中,所有次要人物的被讽刺、否定和渐渐“消失”,皆为主人公伊丽莎白性格的发展而设立。伊丽莎白和她空间中的人物构成18世纪末伦敦郊外乡间小世界的“社会现实”,为某种小资产阶级女性理想的“道德品质”成长提供了“空间”,人物空间同时具有深刻的社会性,通过这个中心化的过程,“中心人物”的内部空间亦成为社会结构的一部分,反之,次要人物经过了被抽象为某种特征的“去中心化”过程,从人们的关注中渐渐淡出,退缩到体系的边缘地带。通过分析人物结构的去公平化过程,沃洛克深入探讨了形式再生产与民主、平等的社会形态和资产阶级社会意识之间的关系,这种典型的马克思主义的形式分析,被后来的莫莱蒂成功地发展为“情节-人物-风格”的文本理论。只不过,莫莱蒂亦将焦点转移到沃洛克所谓“次要人物”身上,他的一系列后续工作,更带有反驳沃洛克和E.M福斯特等关于圆形人物/扁平人物(round/flat character),中心人物-次要(central/minor character)二分法的姿态。

在莫莱蒂看来,沃洛克以“次要人物”这个概念,丰富了福斯特关于“扁平人物”的概念,而扁平人物明显是和所谓“圆形人物”相对的,这便像是将“次要人物”和“中心人物”也对立了起来,或者说,将“中心人物”等同于了“主人公”。但是莫莱蒂却以霍旭拉这样一个反例,以一个更科学的“中心度”的测量概念质疑了这种对立。[7]也就是说,如果我们只承认哈姆莱特是文本的“中心人物”,那么该如何解释霍旭拉完全凭借其占位而获得的另一种中心性,一种并不属于主人公的、叙事上的重要功能?事实上,在可视化和量化分析远还没有今天这般发达的年代,沃洛克虽然无法直接提出“中心度”概念,也不可能以“度中心性”[8]和“中介中心性”等多重统计指标来区分“主人公”与“关键人物”这样的概念,但却以对奥斯汀、狄更斯、巴尔扎克的文本细读,全面探讨了“次要人物”的功能,并以其超时代的敏锐提出了“人物分布”(character distributions)这样的概念。随后,站在沃洛克肩膀上的莫莱蒂,亦凭借其敏锐,为沃洛克的理论直觉找到了一个坚实可靠的证据,这个证据即来自于网络分析。

在《网络理论,情节分析》中,莫莱蒂明确指出:“网络在角色之间建立了一个中心层次。这种模式不可避免地对我们通常思考人物的二元性提出了质疑:主人公与次要人物,或‘圆’与‘平’:这里没有任何东西支持这种二元性,事实上,人物的分层再概念化(the hierarchical reconceptualization of characters)是网络理论开辟的另一个有前途的研究领域。”事实上,人物等级秩序的再概念化亦是沃洛克的主张,否则,他也不会开篇即将“人物分布”理论作为自己的核心观点,而正是因为有了人物按功能“重要性”重新分布的想法,沃洛克才会有兴趣将19世纪的人物创造与形式再生产之间具有普遍意义的文化逻辑深入探讨下去。

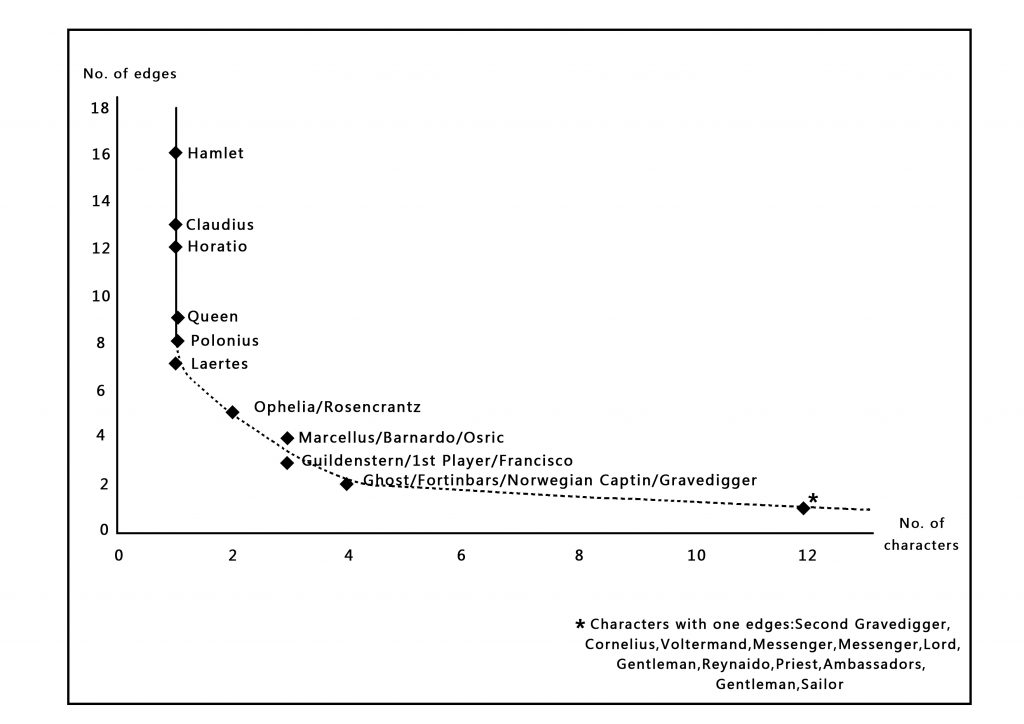

为了给自己的反驳以实锤,莫莱蒂还进一步以中心度分布的测量,来证伪这种二分法。他的逻辑是:莎剧中每个人物与其他人物的连接度,与具有这种度数的人数之间的函数呈“幂律分布”,而非“正态分布”,亦即大多数人在网络中只和一到两个人有联系,而只有少数几个人的连接度达到了10以上,这就说明,并没有出现所谓的“典型人物”或“普遍形象”,因而也就没有主人公和次要人物的二分。姑且不说此图(图3)是否符合网络理论中度分布图的做法,[9]实际上,以莫莱蒂的作图方式,正态高斯曲线不仅没有可能出现,更很难以此说明前人的理论是错的。如果仔细辨别,会发现此种分布状态的实际情况倒恰恰证明了二分法的合理性,因为按照沃洛克的理论,所谓中心人物便是占有了最多的关系,得到最多关注的人物,而剩下的大量次要人物被以各种方式扁平化了,只占有极少的连通度。

在此,莫莱蒂以拓扑分析的方法对网络中心的度数分布进行了最简单的呈现,实际上是将沃洛克“人物分布”的想法真正实现了出来。如果注意到此图存在的“大偏尾”,也许我们唯一可得出的结论是莎士比亚的戏剧网络都是无标度的,而并非随机网络,然而这反倒有可能证实了“中心人物”与“次要人物”之对立的合理性。至于说“典型人物”是否存在,它和中心度有什么具体关系,那是另一个有趣的问题,在此,单单凭借一种中心度的曲线分布形态,是很难简单立论的。

3. 结构还是视角?

莫莱蒂的人物理论不仅与沃洛克有关,也吸收了复杂网络研究中一些先行研究的成果,像Alexander Sack对《荒凉山庄》中弱人物关系的研究,还有研究者关于“莎士比亚的小世界”和《惊奇宇宙》的研究,都属于社会网络的应用实例,为他提供了各种类型的中心度所对应的角色功能的先行探讨。然而,和前人的量化实证研究相比,莫莱蒂的分析是比较取巧的,也带有一定问题的。首先,他选择了相对较容易处理的叙事类型,戏剧剧本而非小说,这就使得人物只要同场出现并且发生了言语行为,就可以视为有关系,就被认为是有了“互动”,继而便被莫莱蒂手动连线了。其次,严格的说,这种网络还只能算是示意图,不仅出自手工,而且无权重、无方向。节点的分布、网络内部的构型,或者说,网络的样子到底来源于何,研究者都没能提供任何数据依据。也就是说,这其中仍然缺乏计算和算法的支撑,只是凭经验绘出。于是人们不禁要问,在这样的网络中,霍旭拉何以就和克劳狄斯、哈姆莱特构成了致命三角?霍旭拉为何一定要居于两个社会的中介,成为几个集群的“守门人”?换了另外一位绘者,是否可以有别样的布局方法?尽管《网络理论,情节分析》作为斯坦福文学实验室系列小册子的早期作品,足以引起重视,但很难想象这样的集体成果却是由莫莱蒂独自署名发表的。这与其说是一篇实验报告,却和他以往的“远读”系列更接近,仍然属于文学批评的范畴。所以莫莱蒂也坦承:网络理论让他“看到了文学网络理论的童年,这短暂的幸福,在统计学的严峻成年来临之前。”[10]

最后,也许正是由于从戏剧到小说文类的跨越,让作者有意无意地忽略了一个更重要的问题,也就是叙事视角(或者说聚焦方式)对人物角色塑造的影响。由于戏剧中不存在如何讲述的问题,也不存在纯粹的“叙述语言”,所有的台词即直接引语,“所见即所得”,在构建关系网时这个问题便可以忽略。但是在小说中,聚焦自身却有可能构成重要变量,影响到网络的形态和节点特征,这是仅凭文学研究者的经验就可以理解的事实。正因此,沃洛克在阐明“中心人物”这个概念的时候,他十分注意的是人物是否得到了更多的关注,是否具有更深层的意识,是否获得了越来越多的感知。实际上,在叙事学的理解中,“意识的中心”和实际的主人公常常是吻合的,因为这决定着“同情”的发生。这甚至已经是叙事学定义主人公的一种方式了。[11]但是莫莱蒂仍然坚持自己的反对立场:

在讨论(中心人物)这个形象时,文学理论通常会转向‘意识’和‘内在性’的概念——甚至连沃洛克的结构研究也走上了这条道路。然而,当一组研究人员将网络理论应用到惊奇漫画系列中时,他们对主人公的看法并没有提到内部;主人公只是“到所有其他顶点的距离之和最小的一个角色”;换句话说,是网络的中心。在他们的例子中,是一个叫做美国队长的角色;在我们的例子中,是哈姆雷特。[12]

也许莫莱蒂在人物研究中的倾向也并非偶然。《网络理论,情节分析》发表前夕,哥伦比亚大学大英语系和计算机系的几位研究者就曾经将视角和聚焦方式作为元数据变量引入19世纪英国小说角色平均度的研究,却发现了显著而复杂的相关迹象。有趣的是,这项研究针对的正是此前雷蒙·威廉斯、弗朗科·莫莱蒂的环境和地理(位置)决定论:“我们认为,19世纪小说中社会网络的重要元素不是网络的位置,而是从什么角度来想象或叙述它们。叙事的声音,胜过环境”。[13]值得一提的是,该实验建立在六十部19世纪长篇英语小说语料库基础上(千万字水平),较之莫莱蒂仅仅以几个剧本为样本,倒更像名副其实的“远读”。看来,视角或聚焦方式作为影响人物塑造最独特的潜在因素,不应被忽略,而这正是人们仅凭图像无法轻易“看到”,或者选择性的“视而不见”的。彼时的莫莱蒂宁可把网络分析看成一门神学,却不愿看出其计算本质,这也难怪,因为对于结构主义者来说,计算和算法像是“弗洛伊德的梦”,过滤掉一切隐秘的意识形态冲动。然而,如果抛开算法谈网络理论和可视化,便也可能仅仅是一种最表层的应用罢了。在此,我们似乎与结构主义和某种叙事理论的根本分歧再次相遇了,不过令人欣慰的是,莫莱蒂在研究报告的最后一页里交待我们,他最终走向了远读研究的死胡同,这篇报告便是他真正的转折点。接下来的故事是,实验室的另一位创建人,马修·乔克思(Mathew Jockers)为他们的莎士比亚设计了算法,关于戏剧人物的研究,将有另一位实验者来接手,我们从目前公开发表的论文摘要中可以得知,她最终走向了数字人文的通途。

多样的技术路径与唯一的解决方案

我们还是要回到被莫莱蒂彻底放弃的小说人物问题上来。那么,该如何完成对聚焦方式的测量并将其融入关于人物中心度的模型中去,就将成为十分挑战的事情了。辨别多重聚焦方式的难度就像识别会话中的“说话人”和“对象”一样,必然涉及对语境的深度理解,这是通过训练机器可以做到的吗?对相对保守的人文学者来说,正是这一类麻烦让人文学保留了最后的尊严,也让文学阅读成为一种无可取代的审美体验;而对于那些知难而上的人,也正是诸如此类的麻烦让“从虚构性文学作品中抽取人物网络”成为一个固定的题目,吸引人们去攻克。

从虚构作品中自动提取社交网络的原理看似简单,但在实践中是一项相当复杂的综合任务,哪怕仅仅基于对话引语的网络建构,也会涉及到自然语言处理中的命名实体识别、共指解析、别名关联、引语归因(speech attribution)等多方面的任务,而如果是中文作品,现阶段则还要加上分词的难题,所需要的大量基础工作,不是朝夕间可以完成的。当然,如果只满足于一个好看的网络用于印证常识,也未尝不可一试,一种通行的做法是征用现成的主流技术来提取关系。网上不时有爱好者贴出《红楼梦》、《西游记》的角色网络,或是开发一些网络生成工具。这些应用的弱点大都在提取方法的过于简单和随意给出的权重算法。它们大多单纯采取语词共现(co-occurrence)的手段,但无论是在语句水平、段落水平还是事件水平上做出的共现网络,都很难获得清晰而有价值的文学解释,更不要说还会受到“噪音”的干扰,例如对话引语和叙述语之间的无法通约等。另一方面,近年来专业内部的尝试也未曾间断,像对话网络、语义网络,语义对话社会网络,无监督的神经网络……可以说无所不用其极了,看似硬核,但最薄弱的环节,仍然出现在基本的关系界定和相应的网络意义上。例如将语义网和主题模型的方法结合起来,人物实体是靠其镶嵌其中的上下文形成的语义来建立关联的,但是即便如此,这又是一个什么网络呢?仍然经不住来自学科内部更细致的推敲和解释,从科学探索的角度去鼓励之无可厚非,但同时不应忘记,正像一些研究者强调的,人文研究的“容错率”并不亚于自然科学,归根到底还是需要细粒度的测算和建模,其中不能有半点差池好含糊,任何一点细小的差别,都有可能影响到网络建构的准确性,让结果差之千里。而文学叙述偏偏又是一种极其复杂的文学行为,我们通常说小说“文备众体”,叙述话语的层次类型越丰富,对于提取技术的要求越高。当提取的信度还成问题的时候,就更谈不上如何设计算法来衡量关系权重了。当人们依靠NLP将越来越多的关系一股脑挖掘出来,当研究主体的参与越来越少,数据和模式驱动的结果,最后怎么与我们专门解决的问题对接?这也是为什么那种自上而下的、基于特征(featured-based)的做法倒似乎更容易取得人们的信任。[14]

也许,换个老生常谈的说法,我们的研究仍然需要真正的问题意识来发动,需要建立在严谨的假设-验证的基础上。为了解决某个学术史上的特定问题,要首先针对该问题提出一系列假设,然后设计实验来验证或证伪它们,下一步才谈得上文学解释,这兴许是一种立得住的做法。如果观察第一流的数字人文研究,会发现它们大都遵守较严格的社会科学规范,当然,人文学究竟能否接受实证将是另一个问题,这无疑要上升到对数字人文更根本的反思。但无论如何,每个实实在在的问题都在呼唤差异化的、独一无二的解决之道,忽视这一点,便有可能沦为“奇技淫巧之展示”,会陷入“图形崇拜”、“视觉崇拜”中去,会像文献学家嘲笑的那样,无论我们面对多么深邃复杂的人文问题,都是一句话:“废话少说,看图吧!”。

注释:

[1] 正是秉着“符号学至上”的原则,Mathieu Jacomy和其伙伴开发了流行图形软件工具Gephi,为他推崇备至的便是Jacques Bertin发表于1967年的《图形符号学》(Semiology of Graphics)。

[2] 仅就中国数字人文在该领域的实践而言,陈松,王军,王涛,向帆,金观涛、刘青峰、祝平次、刘昭麟、郑文惠、邱伟云、严程、许超、刘京臣、李惠、赵薇、刘飞燕等学者近年来都发表了自己的代表性成果。

[3] Franco Moretti. “Network Theory, Plot Analysis”. New Left Review 68. 2011. March-April.; Franco Moretti. “Network Theory, Plot Analysis”. Literary Lab Pamphlet2. 2011.5.; Franco Moretti. “Network Theory, Plot Analysis”. Distant Reading. Verso. 2013.

[4] 事实上,尽管莫莱蒂并没有在文章中明确的使用“中介中心性”的概念,但是它的意思已经呼之欲出。在网络中,中介中心度(Betweenness Centrality),又称居间度,用于评估一个节点在其他节点之间路径上的分布程度,亦即一个点“介于”其他节点之间的能力和程度。所以具有高居间度的人通常拥有一定的中介中心性,流经最高中介中心度节点的消息最多。这种节点一般能够控制其他节点之间消息的传递,构成了两个群组之间的重要传播“桥梁”。按文学社会学的理解,这种人物通常能够凭借其位置获取相当大的调控权,他们不一定是一部小说的主角或“主人公”,却十分活跃,在社交行动中扮演类似“交际花”的角色,拥有更多的“社会资本”,是名符其实的“中间人”。关于几种中心性在叙事网络中的意义,参见拙文:《社会网络分析与“<大波>”三部曲的人物功能》,《山东社会科学》2019年第9期。

[5] Franco Moretti. “Network Theory, Plot Analysis”. Literary Lab Pamphlet2. 2011.5.引文为笔者自译。

[6] Alex Woloch. The One vs. the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel. New Jersey. Princeton University Press. p.68. 引文为笔者自译。

[7] 此处为笔者理解,莫莱蒂在文章中也并没有明确使用“中心度”这样的概念。中心度(Centrality)可被视为衡量节点特征的最重要的统计指标。这一个体结构指标标示着网络中最重要节点的存在,评价一个人或组织的影响力,衡量其地位的关键性或特权性,以及社会声望等常会采用这一指标。中心性的形式可以分为程度中心性(Degree Centrality,或度中心性)、接近中心性(Closeness Centrality)、中介中心性(Betweenness Centrality)以及特征向量中心性(Eigenvector Centrality)等等,这其中理应得到小说研究者高度关注的是程度中心性和中介中心性。

[8] 度中心性(Degree Centrality),又称程度中心性,是最基本、最常见的用于衡量谁是社团中心人物的结构指标。度中心性可以理解为一个节点的关系数量的加和,即一个人连出的边越多,他的度中心性则越高,对于整个网络来说他也就越重要。程度中心性最直观地体现了一个节点“受关注”的程度,即拥有最多的直接连结关系的人,故事中的他/她会与最多的人建立起“关系”。

[9] 实际上,在观察无标度网络图中的幂律分布时,往往做的是度数为k的节点所占的比例Pk和度数k之间的函数关系。

[10] Franco Morett. Distant Reading. Verso. 2013. p.215.

[11] 杰拉德·普林斯:《叙事学词典》,乔国强、李孝弟译, 184页,上海译文出版社,2011年。

[12] Franco Morett. Distant Reading. Verso. 2013. pp.218-219.

[13] David K. Elson, Nicholas Dames & Kathleen R. McKeown. Extracting Social Networks from Literary Fiction. Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, pages 138–147, Uppsala, Sweden, 11-16 July 2010.

[14] 参见上述David Elson, Nicholas Dames等人的研究,以及廖俊凡基于对话网络的古典小说研究。廖儁凡:《中国古典白话小说中的社会网路关系:以<儒林外史>为例》,硕士学位论文,台湾大学,2010。